| 1.はじめに アスファルト乳剤は,我が国においては大正の末期から使用され,70年以上の歴史をもつ舗装材料である。 戦前においては東京市を始め市街地の舗装に活躍し,戦後はカチオン乳剤や路上安定処理工法,いわゆるスタビライザー工法などの新技術の開発もあって,防塵処理や簡易舗装へと大量に使用され,我が国の経済発展に貢献してきた。 しかし乳剤生産量は,昭和45年の71万トンをピークに年々減少し,昭和55年には30万トン台になり,以後は30万トン強の横ばいとなっている。 減少の理由としては,第一に全国の市町村道で施工されていたスタビライザ工法が,舗装率の向上とともにより高品質を求めるニーズに合わなくなったことである。 第二の理由は各自治体が失業対策事業として行っていたアスファルト乳剤舗装を主とした直営施工班方式が,日本経済の発展によりその意味を失い,加熱アスファルト混合物を主とする請負方式に代わっていったためである。 2.アスファルト乳剤の歴史 2.1起 源 アスファルト乳剤は1906(明治39年)に米国のカールマンが特許を得,1909(明治42年)にはドイツのレインホールド・ウオルマンが防塵,防水用に製造したという記録がある。 道路用材料として市場に出たのは1915(大正4年)頃,コールドスプレーと呼ばれて,イギリスで砂利道の瀝青路面処理に用いられて以来と考えられる。 2.2 乳剤舗装の幕開け 大正12年の関東大震災は広域な被害をもたらした。 その後復興計画には土地区画整理,道路拡張に重点が置かれ,我が国で初めて舗装事業が大きくクローズアップされたのである。 大正15年に入って東京市は,従来のアスファルトコンクリートのいわゆる高級舗装では費用がかかり過ぎることから,乳剤の研究を開始した。 また一方では,1909年(明治42年)ドイツで発明されその後改良を加え,英・独の特許製品となった舗装用乳剤ビチュマルスを,業者が試験的に輸入し校庭などの舗装を行い,昭和2年には内務省土木試験所が,輸入されたビチュマルスを使って道路での試験舗装を行っている。 これが乳剤舗装の試験・研究の始まりで,また我が国に乳剤舗装を導入した最初であり,簡易舗装の草分けとなった。 2.3 我が国初の乳剤製造 昭和2年に東京市は,乳剤の製造法を完成させ,昭和3年には道路課試験所直営の乳剤工場を設置して,わが国初の製造を開始した。 東京市が乳剤舗装に着手したとき,乳剤業者は採算を度外視して全国的に無償で試験舗装を行い,東京市と一体となって乳剤舗装の普及に努めた。小さな町では,試験舗装だけで全長が舗装されるという効果により,乳剤は全国を風靡した。 一方,業界では過当競争を抑制し,業界の健全な発展を計ろうとする機運が次第に高まり,昭和10年頃には「瀝青乳剤連合会」が結成された。 |

|||

|

|

||

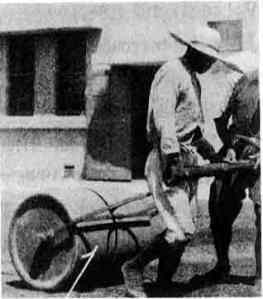

| 如露型散布器で乳剤撒布 | フルイで目潰し砕石撒布 | ||

|

|

||

| 手引きローラ | 東京瀝青混合所小台工場構内の一部 | ||

| 2.4 太平洋戦争の勃発 昭和15年,米国による日米通商条約の失効以来原油の輸入が全面的にストップし,乳剤の原料であるアスファルトの入手が困難になり,民間企業に対する石油の供給は,厳しい統制下に置かれた。 この石油配給統制規則は,乳剤をはじめ石油二次加工製品の製造を禁止する内容が含まれていたのである。 法人格の組合を結成するようにとの商工省の指導により昭和16年3月,「日本瀝青乳剤工業組合」が結成された。同年7月に,米国はわが国の在来資産の凍結を計り経済封鎖を行った(ABCD経済封鎖)ことから,石油の輸入は途絶え,日米関係はますます悪化の一途をたどり,遂にこの年の12月8日,わが国は米英両国に宣戦布告,太平洋戟争が勃発した。 石油不足により,わずかな国産の原油を極端に精製してガソリンを絞り出すため,アスファルトの品質は粗悪になり,そのままでは舗装材料としても使用できない状態であった。この時期のアスファルト乳剤の生産は,原料の価格高,数量減という状況下に置かれた。 その代用品として,土瀝青,タール,硫酸ピッチ,パルプ廃液などの利用が考えられ一部使用された。 2.5 戦後の復興と道路整備 昭和20年8月15日わが国はポツダム宣言を受諾,無条件降伏により太平洋戦争は終結した。戦争末期における度重なる米軍の爆撃により主要都市は焦土と化し,国土は荒れ,道路の荒廃は目を覆うばかりであった。 技術者をはじめ労力,資材の不足それに財政の逼迫により道路の維持整備は放置されたままの状態で,これが戦災復興のための建設資材や原料輸送の大きな妨げになっていた。 連合軍は,日本本土各地への進駐が本格化するにつれ,占領政策の円滑な運営を図るためまず道路の改良,舗装の新設および維持修繕に着手した。 この道路工事は駐留軍関係の需要として優先されたわけではあるが,荒廃を極めたわが国の道路の復興に及ぼした効果は大きかった。 2.6 日本アスファルト乳剤協会新生 昭和16年に発足した日本瀝青乳剤工業統制組合は,昭和21年にGHQの指令により,解散を命じられたが,その後,国内の乳剤メーカーが製造を開始し始めたことから,翌年の昭和22年2月に業界の親睦団体として,同組合を母体とした「日本アスファルト乳剤工業会」が結成された。 しかし,その直後の同年4月に独占禁止法が公布され,そのとき発足した公正取引委員会による審査の結果,規約,内容等を改め,同年12月1日,日本アスファルト乳剤協会として新生した。 同年6月3日には社団法人日本道路協会が発足した。 昭和20年11月1日に設立された日本道路建設業協会を皮切りに,業界諸団体が設立,新発足したことは戦後の道路復興,業界再建推進の原動力となり,業界の活性化を大いに促した。 また,日本経済再建復興は即道路復興にあるとの認識により,昭和23年11月GHQ(連合軍総司令部)は,日本政府に対して道路の維持修繕五箇年計画を提出するよう指令した。(GHQ覚書) このことがわが国の「道路法」の改正,道路整備再開の道を開いたのである。 |

|||